こんにちは、株式会社植田建設です 🏗️

家づくりにおいて、目に見えない部分こそが実は最も重要だということをご存じでしょうか?

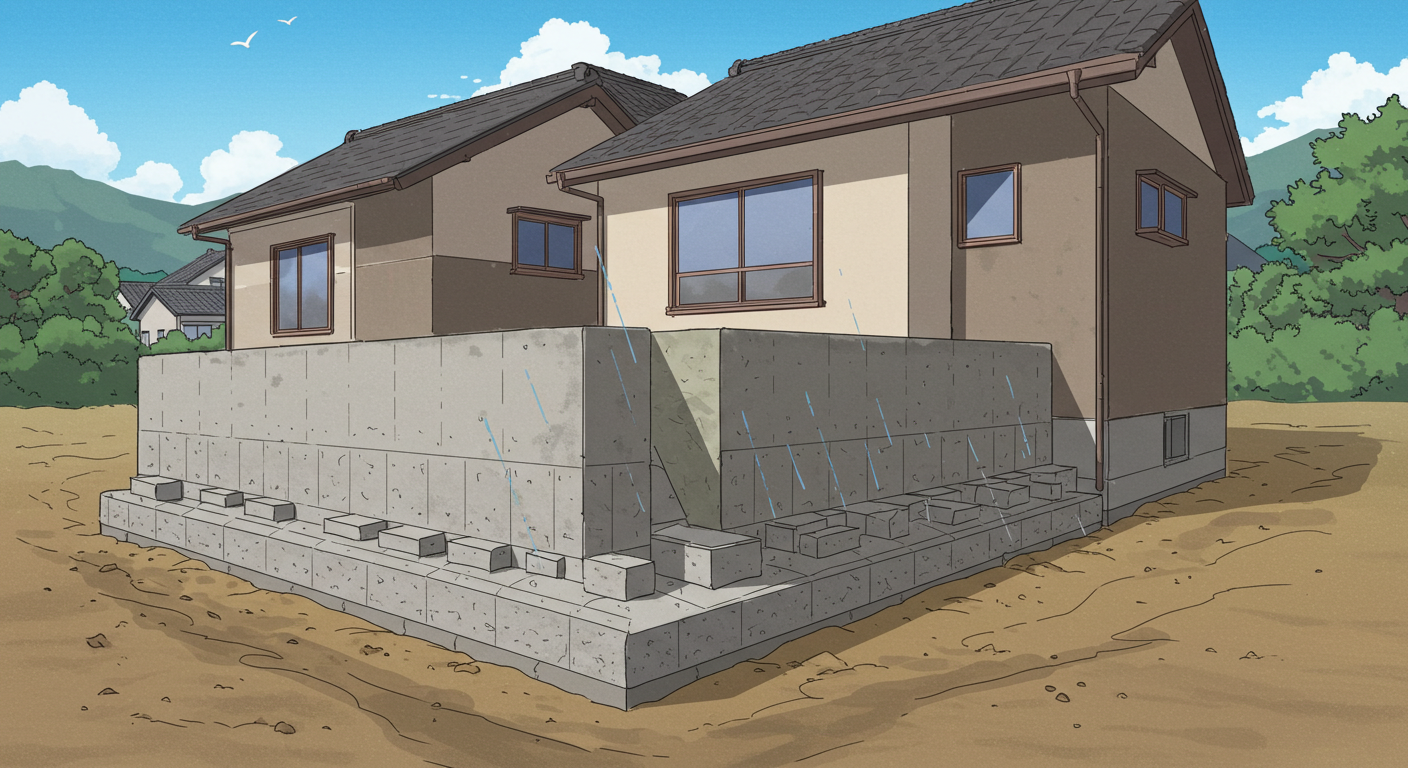

特に「基礎の高さ」は、住宅の寿命を大きく左右する要素の一つです。たった数センチの違いが、10年後、20年後の家の状態を劇的に変えてしまうのです。

今回は、長年建設業に携わってきた私たち植田建設の経験から、基礎の高さがいかに重要かをお伝えします 📝

基礎の高さとは?基本を知ろう 🏠

地面から基礎天端までの距離が重要

基礎の高さとは、地面(地盤面)から基礎の上端(天端:てんば)までの垂直距離のことを指します。

一般的な住宅では、この高さが400mm(40cm)程度が標準とされていますが、地域や環境によって最適な高さは変わってきます。

私たち植田建設では、愛知県一宮市を中心に数多くの住宅工事を手がけてきましたが、この地域は比較的平坦な地形が多いものの、豪雨時の浸水リスクや地下水位の高さなど、独自の環境条件があります 🌧️

なぜ高さが必要なのか

基礎を高くする理由は主に三つあります。

一つ目は、地面からの湿気を遮断すること。二つ目は、雨水の浸入を防ぐこと。そして三つ目は、害虫(特にシロアリ)の侵入を防ぐことです。

地面に近ければ近いほど、これらのリスクは高まります。特に木造住宅の場合、土台となる木材が湿気にさらされ続けると、わずか数年で腐食が始まってしまうケースもあるのです 😱

ある現場で、築15年の住宅の土台を点検したことがあります。基礎の高さが300mmと低めに設定されていたその家は、床下の湿度が常に80%を超えており、土台の一部にカビと初期の腐食が見られました。

もし基礎があと10cm高ければ、通気性が確保され、このような事態は防げた可能性が高いと感じた事例です。

建築基準法での規定

建築基準法では、床下の換気や防湿に関する規定はありますが、基礎の高さそのものについては明確な数値規定はありません。

ただし、地面から土台までの距離(床下高)については、一般的に450mm以上が推奨されています。

これは人が床下に入ってメンテナンスできる最低限の高さとも言えます 🔧

私たちは常に、建築基準法を満たすのは当然として、その先の「長持ちする家づくり」を意識して施工しています。

豪雨から家を守る!基礎の高さと浸水対策 ☔

近年の豪雨災害の増加

近年、日本各地で記録的な豪雨が頻発しています。愛知県でも、2000年の東海豪雨をはじめ、予想を超える降雨が発生しています。

気候変動の影響で、今後もこうした豪雨は増加すると予測されており、住宅の浸水対策は以前にも増して重要になっています 🌊

国土交通省のデータによると、床下浸水の被害を受けた住宅の多くは、基礎の高さが不十分だったことが一因とされています。

たとえ敷地が浸水しても、基礎が高ければ住宅本体へのダメージを最小限に抑えることができるのです。

浸水リスクと基礎の高さの関係

一般的な豪雨で発生する道路冠水は、深さ10〜30cm程度のことが多いです。

もし基礎の高さが300mmしかなければ、この程度の冠水でも床下浸水のリスクがあります。一方、基礎を500mm以上確保していれば、多少の冠水でも床下への浸水を防ぐことができます 💧

私たちが担当したある住宅では、ハザードマップで浸水想定区域に該当していたため、お客様と相談の上、基礎の高さを通常より150mm高い550mmに設定しました。

その後、実際に大雨があった際、周辺で浸水被害が出ましたが、その家は無事でした。お客様から「高くしておいて本当に良かった」と感謝の言葉をいただいたことは、今でも忘れられません 😊

排水対策との組み合わせ

もちろん、基礎を高くするだけでは不十分です。敷地全体の排水計画も重要です。

雨水が敷地内に溜まらないよう、適切な勾配を設け、排水経路を確保することが必要です。基礎周りには砕石を敷き、水はけを良くする工夫も効果的です 🔨

また、基礎パッキン工法を採用することで、基礎と土台の間に通気層を設け、万が一湿気が入り込んでも速やかに排出できる仕組みを作ることができます。

私たち植田建設では、こうした総合的な防水・排水対策を、現場の状況に応じて最適化してご提案しています。

湿気が家を蝕む!基礎高と床下環境 💨

床下の湿気がもたらす被害

床下の湿気は、住宅にとって最大の敵と言っても過言ではありません。

湿度が高い状態が続くと、木材の腐朽菌が繁殖し、土台や大引きといった重要な構造材が腐ってしまいます。腐った木材は強度が大幅に低下し、地震時の耐震性能にも影響を及ぼします 😨

さらに、湿気はカビの発生原因にもなります。床下のカビは室内にも影響し、アレルギーや呼吸器系の健康被害を引き起こす可能性もあるのです。

特に小さなお子さんや高齢者がいるご家庭では、深刻な問題となります。

基礎の高さと通気性の関係

基礎が高いほど、床下空間の容積が増え、空気の流れが良くなります。

風通しが良ければ、湿気がこもりにくく、常に乾燥した状態を保ちやすくなります。これが木材の腐食を防ぐ最も効果的な方法なのです 🌬️

以前、築20年の住宅のリフォームを担当した際、床下を点検したところ、基礎の高さが350mmと比較的低く設定されていました。

案の定、床下の湿度は70%を超えており、一部の大引きに腐食が見られました。幸い早期発見だったため、部分的な補修で済みましたが、もう数年放置していたら大規模な工事が必要になっていたでしょう。

地域特性と湿気対策

愛知県一宮市周辺は、濃尾平野に位置し、地下水位が比較的高い地域です。

そのため、地面からの湿気の影響を受けやすく、基礎の高さと防湿対策は特に重要になります 🗾

私たちは地域の気候や地盤特性を熟知しているからこそ、それぞれの現場に最適な基礎設計をご提案できます。

例えば、地下水位が高い場所では、基礎を高くするだけでなく、床下全面に防湿シートを敷き、さらに床下換気扇を設置することもあります。こうした複合的な対策が、長期的な住宅の健康を守るのです。

シロアリ被害を防ぐ!基礎高が作る防衛ライン 🐜

シロアリの生態と侵入経路

シロアリは湿った木材を好み、地中から建物に侵入してきます。

日本で被害が多いのはヤマトシロアリとイエシロアリで、特にイエシロアリは被害が大規模になりやすく、建物全体の強度を著しく低下させることがあります 😱

シロアリは基礎の亀裂や配管の隙間から侵入するほか、蟻道(ぎどう)という土でできたトンネルを作って基礎を登り、木部に到達します。

基礎が低いと、この蟻道が発見しにくく、気づいた時には既に大きな被害が出ているケースが多いのです。

基礎の高さが発見を容易にする

基礎が高いと、床下の点検がしやすくなります。

人が入って隅々まで確認できる高さ(450mm以上)であれば、シロアリの蟻道や被害の初期段階を早期発見できます。早期発見は、被害を最小限に抑える最も重要なポイントです 🔍

ある現場での実例をご紹介します。定期点検で床下を確認したところ、基礎の表面に小さな蟻道を発見しました。

基礎の高さが500mmあったため、懐中電灯で容易に発見できましたが、もし基礎が低く暗い環境だったら見落としていたかもしれません。すぐに専門業者による駆除を実施し、被害が拡大する前に対処できました。

総合的なシロアリ対策

基礎を高くすることは、シロアリ対策の一環ですが、それだけで完全に防げるわけではありません。

土壌処理や木部への薬剤処理、防蟻シートの設置など、複合的な対策が必要です 🛡️

私たち植田建設では、新築時に防蟻処理を標準で実施していますが、同時に「点検しやすい構造」を重視しています。

なぜなら、どんな対策も時間とともに効果が低下するため、定期的な点検とメンテナンスこそが長期的な防衛策だからです。

基礎を高くすることで、その点検が容易になり、結果的にシロアリ被害のリスクを大幅に減らすことができるのです。

基礎の高さを決める際のポイント 📋

敷地の条件を正確に把握する

基礎の高さを決定する際、まず重要なのは敷地の条件を正確に把握することです。

地盤の高さ、周辺道路との関係、排水状況、地下水位、ハザードマップでの浸水想定など、様々な要素を総合的に判断する必要があります 🗺️

私たちは現地調査を徹底的に行い、必要に応じて地盤調査の結果も参考にしながら、最適な基礎高を決定しています。

同じ一宮市内でも、場所によって条件は大きく異なるため、画一的な対応ではなく、一軒一軒に合わせた判断が重要だと考えています。

コストとのバランスを考える

基礎を高くすれば、それだけ材料費や施工手間が増え、コストも上がります。

一般的に、基礎の高さを100mm上げると、工事費は数万円から十数万円程度増加します 💰

しかし、この初期投資は将来のメンテナンスコストや修繕費用と比較すれば、決して高いものではありません。

床下の腐食修理や浸水被害の復旧には、数十万円から数百万円かかることもあります。長期的な視点で見れば、適切な基礎高を確保することは、非常に経済的な選択なのです。

お客様には、こうしたライフサイクルコストの考え方をしっかりご説明し、納得いただいた上で判断していただくようにしています 😊

法規制と近隣との調和

基礎を高くすると、建物全体の高さも上がります。

高さ制限がある地域では、この点も考慮する必要があります。また、周辺の建物との景観的な調和も大切です 🏘️

例えば、周辺が全て低い基礎の建物ばかりの中で、一軒だけ極端に高い基礎にすると、違和感が生じることもあります。

私たちは、機能性と美観のバランスを取りながら、地域に調和した住宅づくりを心がけています。

必要に応じて外構計画と連動させ、段差を自然に見せる工夫なども行っています。

将来のメンテナンスを考慮する

基礎の高さは、将来のメンテナンスのしやすさにも直結します。

床下に人が入れる高さ(450mm以上、できれば500mm以上)を確保しておけば、給排水管の点検や修理、電気配線の追加工事なども容易になります 🔧

築後10年、20年と時間が経過すると、必ず何らかのメンテナンスが必要になります。

その際、床下に入れないと、床を剥がす大掛かりな工事が必要になり、費用も時間も余計にかかってしまいます。

私たちは「作って終わり」ではなく、「長く快適に住み続けられる家」を目指していますので、こうした将来の視点を常に持って設計しています 💪

植田建設の基礎施工へのこだわり 🏗️

地域の特性を熟知した提案

私たち株式会社植田建設は、愛知県一宮市を拠点に、長年この地域で建設工事に携わってきました。

地域の気候、地盤、水害リスクなど、一宮市特有の環境条件を熟知しているからこそ、最適な基礎設計をご提案できると自負しています 🌟

単に標準仕様を適用するのではなく、一軒一軒の敷地条件、お客様のご要望、予算などを総合的に判断し、その家にとって最良の基礎高を決定します。

時には標準より高めの基礎をお勧めすることもありますが、それは長期的な視点でお客様の利益になると確信しているからです。

品質へのこだわり

私たちの経営理念は「地域とともに未来を築く。信頼と品質で社会に貢献する建設会社へ。」です。

この理念のもと、すべての工事において品質向上を最優先に考えています 🦺

基礎工事は住宅の要です。見えなくなる部分だからこそ、手を抜かず、丁寧に確実に施工します。

配筋の間隔、かぶり厚さ、コンクリートの品質管理など、細部まで徹底的にチェックします。また、基礎の高さについても、図面通りに正確に施工することはもちろん、現場の状況に応じた微調整も行います。

安全第一の現場管理

会社方針の第一に掲げているのが「安全第一」です。

すべての工事において安全管理を徹底し、事故ゼロを継続することを目指しています 🦺

基礎工事は、掘削作業や重機の使用、コンクリート打設など、危険を伴う作業が多い工程です。

私たちは、作業員の安全教育を徹底し、適切な保護具の着用、危険箇所の明示、作業手順の確認など、細心の注意を払って工事を進めています。

安全な現場からこそ、品質の高い仕事が生まれると考えています 💪

お客様との信頼関係

私たちが最も大切にしているのは、お客様との信頼関係です。

基礎の高さひとつをとっても、なぜその高さが必要なのか、どんなメリットがあるのか、コストはどれくらいかかるのか、丁寧にご説明します 🤝

専門用語を使わず、分かりやすい言葉で、時には図や事例を示しながらご説明することを心がけています。

そして、お客様が納得され、安心して工事を任せていただけるよう、透明性のある対応を続けています。

工事中も定期的に進捗をご報告し、完成後もアフターフォローをしっかり行います。「植田建設に頼んで良かった」と言っていただけることが、私たちの最大の喜びです 😊

まとめ:たった数センチが未来を変える 🌈

ここまで、基礎の高さがいかに重要かをお伝えしてきました。

豪雨から家を守り、湿気による腐食を防ぎ、シロアリの被害を最小限に抑える。たった数センチの違いが、住宅の耐久性を大きく変えるのです 💪

家づくりは一生に一度の大きな買い物です。目に見える部分のデザインや設備も大切ですが、目に見えない基礎こそが、その家の寿命を決める最も重要な要素です。

初期投資を少し増やしてでも、適切な基礎高を確保することは、長期的に見れば必ず賢明な選択となります 💰

私たち株式会社植田建設は、確かな技術と誠実な姿勢で、お客様の大切な家づくりをサポートします。

地域の特性を熟知し、一軒一軒に最適な提案を行い、品質の高い施工で、安全・安心な暮らしを創造します 🏠

基礎の高さについてのご相談、住宅の新築やリフォーム、その他建設に関することなら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

私たちは常に、お客様とともに未来を築いていきたいと考えています ✨

🏢 株式会社植田建設

📮 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場六反農459-2 2階

📞 TEL:080-2632-5570

🏗️ 経営理念

「地域とともに未来を築く。信頼と品質で社会に貢献する建設会社へ。」

私たちは、確かな技術と誠実な姿勢で社会基盤を支え、地域の安全・安心な暮らしを創造します。

すべての仕事に対し真心を込め、お客様・地域社会・社員に信頼される企業を目指します。

📌 会社方針

- 🦺 安全第一:すべての工事において、安全管理を徹底し、事故ゼロを継続します。

- 🏗️ 品質向上:高い技術力と経験を活かし、丁寧で確実な施工を行います。

- 🌱 地域貢献:地域の発展と暮らしの向上に貢献する企業であり続けます。

- 👨🏫 人材育成:社員一人ひとりの成長を支援し、技術と人間力の両面で優れた人材を育てます。

- 🤝 信頼重視:お客様との信頼関係を大切にし、誠実な対応と透明性のある経営を行います。